Think Tank für Zusammenhalt

Projektanlass

Projektanlass war das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 an Menschen in Israel. Viele Juden und Jüdinnen sahen sich aggressivem Antisemitismus ausgesetzt. Gleichzeitig erlebten Muslim:innen wachsenden Rassismus und Diskriminierung. Diese Lage spiegelte sich auch an Schulen. Schüler:innen hatten teils direkte Erfahrungen mit dem offenen Konflikt gemacht, etwa bei Demonstrationen. Nicht wenige verbindet mit der Region Familie. Das Thema stellte für viele eine hohe emotionale Belastung dar, teils wegen persönlicher Verbindungen, teils aus Solidaritätsgründen. Zu Beginn des Krieges waren auch Lehrkräfte verunsichert durch die Situation. Sie suchten nach Input und Austauschmöglichkeiten, um zu klären, wie sie mit der angespannten Lage im Unterricht umgehen könnten. Eine große Herausforderung war dabei die knappe Unterrichtszeit, die wenig Raum ließ. Immer wieder waren sie zudem mit Verschwörungserzählungen und Fake News konfrontiert, die Jugendliche über soziale Medien aufgeschnappt hatten.

Zielsetzung

Unser Projekt zielt darauf ab, Jugendliche in Zusammenarbeit mit Medienschaffenden und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu befähigen, polarisierende Konflikte wie den Krieg in Gaza konstruktiv zu besprechen. Der Fokus liegt darauf, die Bedeutung von Emotionen im Konflikt und die mediale Berichterstattung zu beleuchten. Ziel ist es, den Jugendlichen Werkzeuge an die Hand zu geben, um solche Themen differenziert zu diskutieren und Empathie zu stärken. Beteiligte Erwachsene sollen aus dem Austausch mit Jugendlichen und der gemeinsamen Lösungssuche für konstruktive Kommunikation Impulse für ihre Arbeit in Medienbereich und Zivilgesellschaft mitnehmen.

Aus diesen Überlegungen wurde der „Think Tank für Zusammenhalt“. Darin haben sich Klassen aus fünf Berliner Sekundar- und Gemeinschaftsschulen sowie zivilgesellschaftliche Akteure und Menschen aus den Medien in einem einjährigen Programm Gedanken darüber gemacht, was gerade im deutschen Nahost-Diskurs schiefläuft und welche Leitlinien helfen können, friedliche Gespräche über den Konflikt zu führen: Wie ist es möglich, in einer stark polarisierten Gesellschaft einen empathischen Gesprächsmodus für hochemotionale Konfliktthemen zu finden? Was können alle beitragen, damit Gespräche nicht aus dem Ruder laufen? Das galt es zu beantworten. Am Projekt waren 120 Jugendliche beteiligt.

Projektaufbau

Vorbereitung und Expertengespräche

Das Projekt war zweistufig aufgebaut. Da absehbar war, dass die Jugendlichen der verschiedenen Schulen (Klassenstufe acht/neun) mit sehr unterschiedlichem Wissensstand an das Projekt gehen würden, gab es zunächst für jede Schule einen Vorbereitungsworkshop zum Kennenlernen und um eine gemeinsame Diskussionsgrundlage zu schaffen.

Auf die Vorbereitungsworkshops folgten Gespräche mit Journalist:innen und Multiplikatoren aus der Zivilgesellschaft, in denen wir auf die Suche nach gemeinsamen Ansichten und Werten gingen. Aus den Ergebnissen ließen sich Leitlinien für konstruktive Gespräche über den Konflikt destillieren: Wie kann es gelingen, in dem emotionalen Konflikt mit Andersdenkenden übereinzukommen und Verbindendes zu finden? Welche Denkmuster spalten?

Durch diesen Austausch wurden die jungen Perspektiven auf den Konflikt den beteiligten Erwachsenen zugänglich gemacht, die an unterschiedlichen Stellen in der Gesellschaft mit dem Thema zu tun haben – in den Medien und in der Nachbarschaftsarbeit, dort, wo sich der Konflikt im Alltag bemerkbar macht.

Projektablauf

Mai – Juli 2024: Projektplanung im Austausch mit Lehrkräften, Anpassen des Projektes an die aktuelle Bedürfnislage an Schulen sowie die Nachrichtenlage und Dynamik des Konflikts

Juli – Oktober 2024: Konzeptionsphase der Workshops, Organisation mit Projektschulen, Festlegung der Klassen und der individuellen Anknüpfungspunkte in den Schulen, um die Nachhaltigkeit zu stärken

Oktober 2024 – Januar 2025: Detailplanung und Umsetzung der Vor-Workshops mit dem Fokus auf problematische Aspekte des Gesellschaftsdiskurses zum Krieg, Gästerecherche für die folgenden Talks und Kontaktaufnahme, erste Vorgespräche mit Gästen

Januar 2025 bis März 2025: Planung und Umsetzung der Talks, Organisation mit Schulen, Vorgespräche und Organisation mit Gästen, Koordination aller Beteiligter

März 2025: Einholen von Faziten/Evaluation, Zusammenfassung der Ergebnisse, Vorbereitung der Öffentlichkeitsarbeit

Erkenntnisse

Ziel des Projektes war, besser zu verstehen, wie friedliche Gespräche über das aufgeheizte Thema gelingen können. Diese Leitlinien sind das Ergebnis.

Gemeinsame Grundbedingung für das Gespräch definieren: Es hat sich bewährt, sich vorab auf eine gemeinsame zentrale Gesprächsbedingung zu verständigen. Ich darf frei reden und werde respektiert – andere dürfen das auch von mir erwarten.

Gemeinsame Werte statt gemeinsamer Meinungen suchen: Respekt, Menschenrechte, der Wunsch eines friedlichen Zusammenlebens, Empathie für die im Krieg leidende Zivilgesellschaft. Das gemeinsame „höhere Ziel“ wiederum wirkt sich positiv auf die Gesprächsbereitschaft beider Seiten aus.

Gefühle verstehen ist so wichtig wie Fakten verstehen: Das Projekt hat eindeutig gezeigt, dass die Reflexion von Gefühlen in der öffentlichen Debatte zum Gaza-Krieg bisher eine viel zu kleine Rolle gespielt hat. Sie nicht ebenso differenziert wie Fakten einzuordnen und Ursachenforschung zu betreiben, befeuert den Konflikt in der deutschen Gesellschaft, denn: Manche faktisch richtigen Argumentationen widersprechen im Nahostkonflikt der emotionalen Wahrnehmung Betroffener oder derer, die sich mit ihnen solidarisieren.

Menschen interessieren Menschen – persönliche Geschichten zur Erklärung nutzen: Neben den spielerischen Komponenten der Gespräche erreichten besonders die beeindruckenden Lebenserfahrungen der Gäste die Jugendlichen. So ist eine weitere Erkenntnis der große Wert menschlicher Geschichten für die Vermittlung zwischen Konfliktparteien.

Sich Hierarchien bewusst machen: Es sollte keine Hierarchie entstehen, die einen offenen Austausch behindern könnte. Gerade weil im Diskurs um den Gaza-Krieg unterschiedliche Lager sich zu wenig gesehen fühlen, ist es unerlässlich zu reflektieren, wer sich warum in einer Gesprächssituation durchsetzen könnte – und sich um gleiche Bedingungen für alle zu bemühen.

Redeanteile: Wessen Ansichten bestimmen das Gespräch? Wer fühlt sich frei, sich zu äußern? Insbesondere in Zusammentreffen Jugendlicher mit Exper:innen zeigte es sich teils als schwierig, gleiche Redebedingungen herzustellen.

Speziell im Kontext Schule: Hierarchien zwischen Jugendlichen und Lehrkräften ließen sich teilweise nicht überwinden. Dies wurde auch gemeinsam mit Lehrkräften reflektiert. Herausforderung bleibt im Schulkontext, dass die Pädagog:innen als Vertreter:innen der Institution Schule gesehen werden, die Jugendliche bewertet. Jugendliche hätten gelernt, Teile ihrer Meinung in der Schule zu verbergen, erzählten mehrere beteiligte Lehrkräfte. Manche Jugendliche sagten das auch frei heraus selbst.

Alle Ansichten zu- aber nicht alle stehenlassen: Es bewährte sich, solche Situationen als Gesprächsimpuls zu nutzen, indem man die Person den Hintergrund ihrer Ansichten erklären lässt und andere aus der Gesprächsgruppe darauf reagieren können.

Konsens ist in einer kleineren Gruppe einfacher, Besinnung auf gemeinsame Handlungsfähigkeit: Es hat sich erwiesen, dass es leichter ist, Gemeinsamkeiten und Konsens zu finden, wenn man sich auf die Probleme einer begrenzten Gruppe konzentriert, innerhalb derer der Austausch direkt möglich ist.

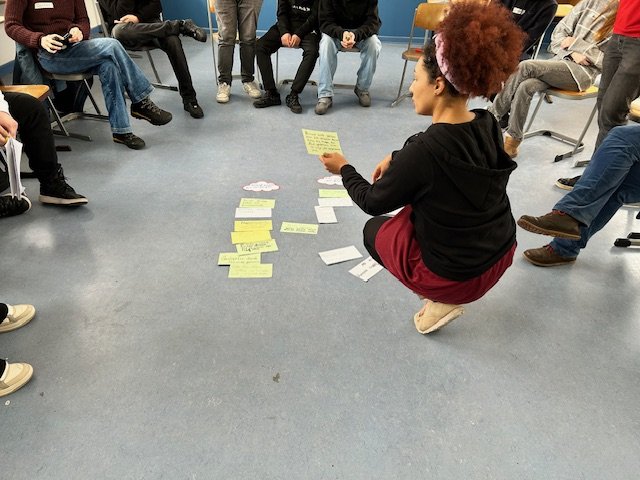

Anonymität und Distanz helfen, die eigene Meinung zu sagen: Talk-Komponenten, bei denen die Jugendlichen sich anonym auf Karten äußern konnten, haben oft vielfältige Gedanken zutage gefördert, die im offenen Rahmen zuerst zurückgehalten wurden.

Wertschätzung füreinander bewahren, trotz allem: Etwas, das alle in einer Zeit fundamentaler Konflikte generell für sich trainieren können, ist, das Reden mit Andersdenkenden weniger als Auseinandersetzung und mehr als Austausch zu sehen.

Kooperationen

Beim Meetup „Gute Kräfte Berlin“ wurde das Projekt erfolgreich vorgestellt. Wir haben wertvolles Feedback von anderen Teilnehmenden erhalten. Ebenso gelang es in der ersten Projektphase, wichtige Kooperationen anzustoßen, die nun in Entwicklung sind. Unter anderem mit:

Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. – Bundesverband: Eine Zusammenarbeit mit diesem Verband ist in Aussicht, was eine stadtweite, eventuell sogar überregionale Sichtbarkeit ermöglichen könnte.

Morus e.V.: Ein prominentes Jugendprojekt in Neukölln, das den Austausch zwischen Juden und Arabern fördert, hat Interesse an einer Zusammenarbeit (Shalom Rollberg).

taz Panter Stiftung: Die Stiftung möchte das Projekt mit ihrem Journalismus-Netzwerk unterstützen, um die Reichweite und den Impact unseres Projekts zu erhöhen oder Teilnehmende für die Gesprächsveranstaltungen zu vermitteln.

Multiplikator:innen

Mo Asumang / Filmemacherin, Dozentin, Dialog-Expertin und Gründerin von MoLab.org

„Den Rütli-Schüler:innen von meinen Erfahrungen mit Rassisten und Antidemokraten zu erzählen, hatte einen ganz besonderen Tiefgang. Ich freue mich auf Heilung vieler seelischer Wunden durch Dialog und Versöhnlichkeit, besonders für die Jugendlichen, die ohne und die mit Migrationsgeschichte.“

Frank Joung / freier Journalist, Halbe Katoffl Podcast :

„Ich finde es wichtig, dass wir Räume anbieten, um Themen besprechen zu können, die zwar ständig im Raum stehen, aber vielleicht nie wirklich eingehend besprochen werden. Nicht immer geht es darum, einer Meinung zu sein oder alles erklären zu müssen, sondern um den Austausch an sich und das Gefühl: Ich muss mit dem Thema, meinen Gedanken und Gefühlen nicht allein sein."

Veit Hannemann / Politologe, Kommunikationstrainer, Stadtteilarbeit in Kreuzberg, Mitorganisator „Hand in Hand“

"Es war für mich spannend zu erleben, wie eng Einstellungen zu gesellschaftlichen Themen bei Jugendlichen mit ihrer Identitätsfindung verknüpft sind. Ich habe gespürt, wie groß Barrieren für die Selbstoffenbarung bei konfliktiven Themen sind. Umso wichtiger erscheint mir, dass wir weiter Räume öffnen, in denen Erfahrungen und Gefühle formuliert werden können, ohne dass Aussagen gleich bewertet oder gar sanktioniert werden."

Seyda Taşkın / Stadtteilarbeit in Spandau, Vermittlung zwischen Ansässigen und Zugewanderten:

„Ich habe aus dem Talk mitgenommen, dass viele Menschen in Deutschland ähnliche Fragen zur Selbstbezeichnung und kulturellen Verortung haben – wann, wie und ob man sich kulturell einordnet, ist für viele ein persönlicher Prozess. Es braucht oft Zeit und Raum, um in diesen Prozess hineinzukommen und sich selbst zu definieren – sei es als Deutsche*r, als Türkin oder auf eine ganz eigene Weise.”